2025-RemoteSensingSeminar

衛星データ解析技術研究会

技術セミナー(応用編)

Webアプリケーションの開発技術の習得

第六回 2025/08/01

担当講師 : 田中聡至

アジェンダ

デプロイ編

ジオな体験を記録に残そう!(実践編&前回からの課題)

→先に少しだけアイディアワークショップをやります。

今回使うのは

AppRun β (さくらインターネット) : コンテナ環境

Xserver VPS : ベアメタル環境

(ハンズオンとしては講師に追従することを必要としませんが、もし、一緒の速度でやりたい場合はそれぞれのアカウントをご用意ください。) (電話番号とクレジットカードの番号が必要となります。)

アプリケーションのデプロイ

どこで動かすか

どうやって動かすか

何を動かすか

どうやって動かすか / 何を動かすか

- 静的サイトホスティング

- 抽象化インフラ(動的サイトホスティング … とは言わないかも)

- サーバレス運用

- VPS運用

- コンテナレジストリ

色々な場所でシステムを動かそう!

Linux環境下で動かす

Linux環境下にNode.jsなどが動く環境を用意して動かします。

そもそもLinux慣れてない方向けのアイディア

-

Cloud Shell (Google Cloud、さくらインターネット)を試す

-

Dockerを利用して、Linuxに直接構築する

VagrantやVMwareを入れる

💡 Dockerを利用して、コンテナ内のLinuxにログインできます。

docker run -it --rm -v $(pwd):/app expresson のような形でコンテナに入れます。(sshで接続します)

docker run コマンドにはさまざまなサブコマンドが用意されていて、ログイン時の設定や利用したい環境変数、ユーザ設定などを記載することもできる他、これらをDockerfile内に記載することも可能です。

別タブでコンソールを開いて、

# コンテナから外部へファイルをコピー

docker cp container_name:/path/to/file /host/destination

とすると、起動中のコンテナに対して状態をセーブすることができます。

本番環境: Docker Volume

開発環境: バインドマウント(/mnt)

一時的な保存: コピー(docker cp)コマンド

| と覚えておくと便利です。(もとからコンテナとホストマシン(Win | Mac)で共有するフォルダを指定しておくことをお勧めします。) |

AWSで動かす

EC2 は基本的にVPSのように使うことができます。 sshとして接続する際はAWSサービスの外側に対して接続可能なIPアドレスがListenしている必要がありますが、ガイドラインを見る限り現在でもそんなに接続に手間はないようです(.pemファイルを渡すだけ。)

(講師としてはちゃんとRoute53などを用意した方がいいのかと思っていましたがそこまで仰々しいパスを用意しなくても良い様子)

SSH クライアントを使用して Linux インスタンスに接続する - Amazon Elastic Compute Cloud

ちなみにWindowsマシンをAWSで動かして、リモートデスクトップを用いて、GUIで接続する方法もあります。

RDP を使用した Windows インスタンスへの接続 - Amazon Elastic Compute Cloud

同様の方針で、LinuxもGUIで接続したい場合は、ソフトウェアとしてGUIを導入することができます(仮想デスクトップというワードで検索すると良いです。Lubuntuなどが軽くておすすめ。VNCで接続する方法もあります。)

💡 日本語環境だと多くの場合、Virtualを「仮想の」と訳すことが多いですが、原義としては「実質的な」という意味で捉えた方が良いです。 そもそもGUI自体もプログラム(プラグイン)であるので、仮想デスクトップという単語自体に問題があるかもしれません。

最小構成

┌─────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌──────────────┐

│ Route 53 │─────│ EC2インスタンス │─────│ EBS Volume │

│ (DNS) │ │ - Node.js │ │ - SQLite │

└─────────────┘ │ - Express.js │ │ - Uploads │

│ - PM2 │ └──────────────┘

└─────────────────┘

AWS Elastic Beanstalkを使うのが今風だそうです。

レンタルサーバのサーバーサイドを含めた版。 root権限がなく、限定的な動作ができるサーバーと捉えてください。

Heroku、Fly.io、Render、Railwayなど独立したPaaSが存在します。

Elastic Beanstalkを中心に考えるならこんな感じ?

┌────────────┐ ┌──────────────────┐ ┌────────────┐

│ CloudFront │─────│ Elastic Beanstalk│─────│ RDS │

│ (CDN) │ │ - Node.js │ │ (PostgreSQL)│

└────────────┘ │ - Auto Scaling │ └────────────┘

│ - Load Balancer │ │

└──────────────────┘ ▼

│ ┌────────┐

└─────────────────>│ S3 │

│(Images)│

└────────┘

〇aaSとは?

Platform as a Service をはじめとするエンタープライズのサービス群を指します。

- Infrastructure as a Service

- Platform as a Service

- Backend as a Service

などなど

正確な切り分けは難しいですが、サーバーを置くためのサービスと考えると良いでしょう。

モバイルのバックエンドに特化して、MBaaSを謳うサービスもあります。

エッジで(サーバレスとして)動かす

サーバレスアーキテクチャとは? →特定の機能のみを実行する組み合わせで構成されるアプリケーション (〇〇Function のような名前のサービスであることが多いです。)

著名クラウドサービスの区分け

| VPS | 非rootサーバー | サーバレス | |

|---|---|---|---|

| Amazon Web Services | EC2 | Beanstalk | Lambda |

| Google Cloud | Compute Engine | App Engine | Cloud Functions |

| Azure | Virtual Machines | App Service | Azure Functions |

Linuxサーバーを作成し、講義中に構成したサービスを動かして見よう!

XServerを利用します。

| [無料VPS | XServer VPS](https://vps.xserver.ne.jp/free.php) |

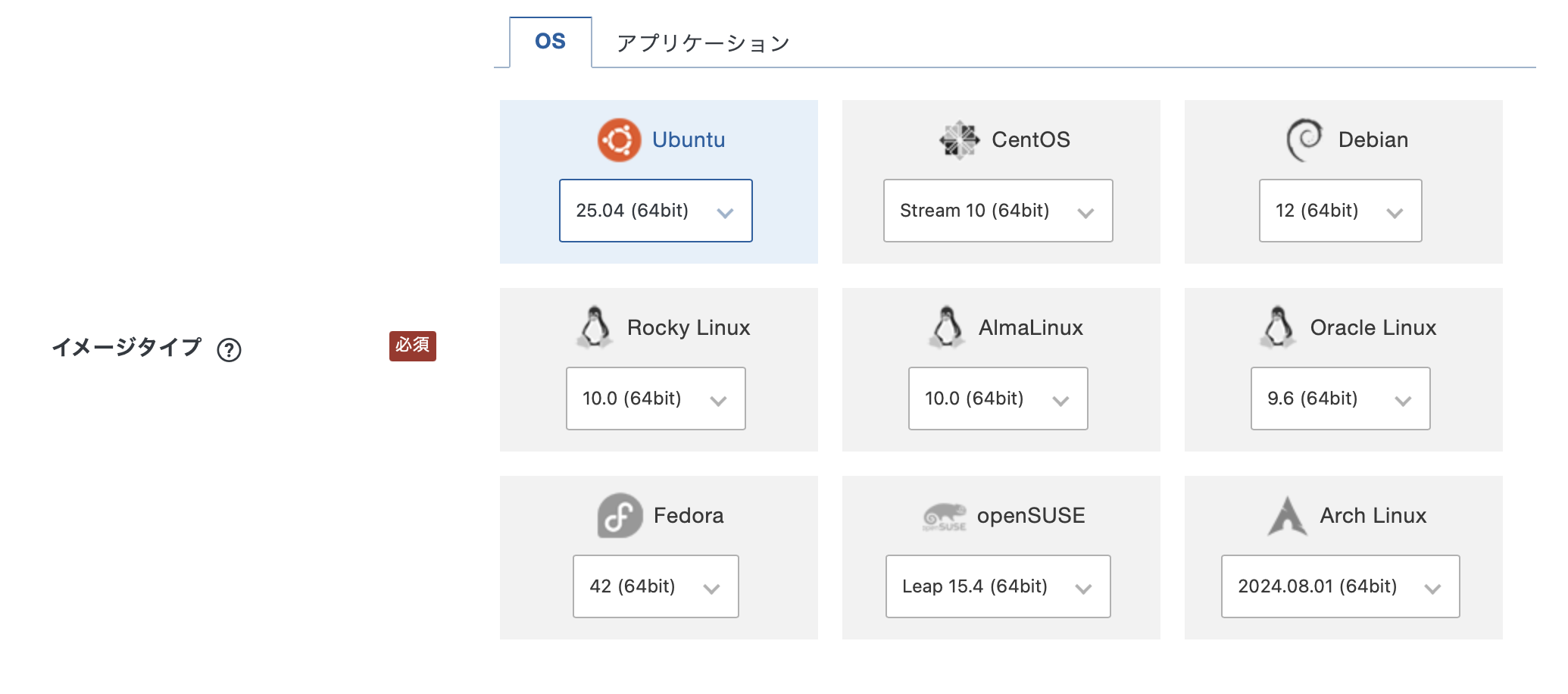

メールアドレス登録→電話番号認証→サーバーイメージ作成 という手順を踏みます。

デモンストレーション

💡 任意のコマンドライン(CLI)を用意しましょう

sshに限って言えば、WindowsだとTeratermが便利で、また、VSCodeからリモートマシンに接続して操作、コーディングを行うことも可能です。 GitbushやPuTTYを利用してsshする場合もこれに準拠します。

| [Visual Studio Code で SSH を使用してリモート マシン上で開発を行う - Training | Microsoft Learn](https://learn.microsoft.com/ja-jp/training/modules/develop-on-remote-machine/) |

GUIが存在しないのと、Webアプリケーションが動けば良いので、4GBで足りないことはほぼないと思います。

rootパスワードは十分に強力なものを設定しましょう。(講師はターミナルなどでランダムな文字列を生成するコマンドを利用しています。ランダムと言いつつパターンがあったらハックされうるのでは??)

ssh鍵の作り方

前ページの「SSH Key > インポート」で貼り付ける鍵の作り方を示します。 公開鍵(.pubとつく方)を貼り付けます。

$ ssh-keygen

Generating public/private ed25519 key pair.

Enter file in which to save the key (~/.ssh/id_ed25519): Xserver-20250801

Enter passphrase for "Xserver-20250801" (empty for no passphrase):

Enter same passphrase again:

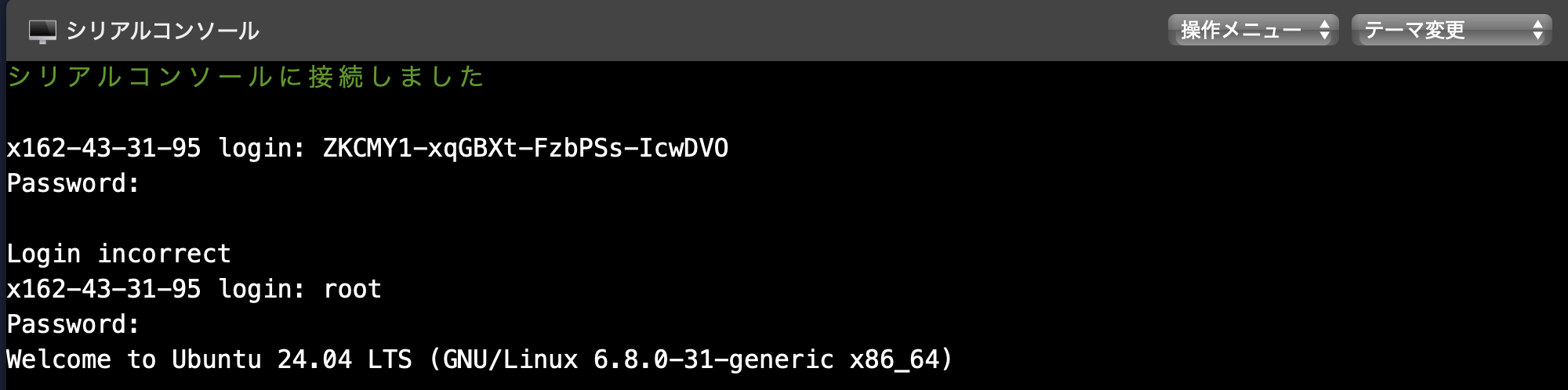

申し込み完了後、ダッシュボードより、ブラウザでコンソール(CLI)を立ち上げることができます。

登録時に指定したパスワードはrootユーザーのもので、

Login : root とし、その後にパスワードを入力します。

上記の図では、一度ログインに失敗していますが、Welcome~~が出るとログイン成功です。パスワードはコンソール上に表示されません。

Linux環境においてはrootユーザーのみが用意されていることが多く、この環境でも同様で、まずは一般ユーザーを作る必要があります。

# ユーザー一覧を確認

ls /home

# 新規ユーザー作成

sudo adduser username

# ユーザーのパスワード設定

sudo passwd username

# sudoグループに追加(Ubuntu/Debian系)

sudo usermod -aG sudo username

デモではtnkユーザーを作成しました。

デモではssh用の公開鍵を事前にサーバに渡していましたが、これはサーバを建てた際に/root/.sshに配置されているauthorized_keysファイルに存在していますが、一般ユーザの領域においては存在しないので、

# rootで実行

cp /root/.ssh/authorized_keys /home/user1/.ssh/

chown user1:user1 /home/user1/.ssh/authorized_keys

chmod 600 /home/user1/.ssh/authorized_keys

chmod 700 /home/user1/.ssh

のように、user1ユーザーとしてログインする際にも公開鍵を利用するようにします。

さらに、X-ServerのWebコンソールより、sshで利用する22番ポートが利用できる状態になっているかを確かめます。

その後、たとえばrootアカウントだと

ssh -p 22 -i ~/.ssh/Xserver-20250801 root@x162-43-31-95.static.xvps.ne.jp

のような形でログインができます。

ssh -p {ポート番号} -i {どの秘密鍵を提示するか} {ユーザ名}@{ホスト名やIPアドレス}

のような構成です。

デモ中のハマりどころとしては、

Are you sure you want to continue connecting (yes/no/ [fingerprint])?

と表示した際に空白のままEnter押してしまいましたが、ここでyesを明示的に入力すべきでした。

ここで、接続が確立されるとローカル側の ~.ssh/known_hostsに通信が記載されます。(VScodeなどで確認が可能です。)

Windowsでは通常はC:\Users\ユーザー名\.ssh\known_hostsに記載されます。

特定のポートが接続可能かどうかはローカルマシンから

curl -v telnet://リモートサーバーアドレス:ポート番号

のような形式で確かめるか、telnetコマンドなどが現在でも利用できます。 また、リモートサーバーにWebコンソールからログインしている場合には、

Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port Process

udp UNCONN 0 0 127.0.0.54:53 0.0.0.0:*

udp UNCONN 0 0 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:*

tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.54:53 0.0.0.0:*

tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:*

tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* 👈

tcp LISTEN 0 4096 [::]:22 [::]:* 👈

のように確かめることができます。

sshでアクセスができることが確かめられたら、ローカルで動いているアプリケーションをリモートサーバーにアップロードします。 scpやsftpソフトウェアによるファイルの送信はssh通信を使うので、前述の処理が必要でした。

以下、scpコマンドで、第5回までに完成したソフトウェアをアップロードします。

scp -r -i ~/.ssh/Xserver-20250801 ~/2025-RemoteSensingSeminar/2025-07-25/handson/3-map user1@x162-43-31-95.static.xvps.ne.jp:/home/user1

# ↑鍵の指定 ↑ローカル ↑リモート

scpコマンドが成功したら、sshを行って、サーバーで作業をします。 今回のアプリケーションは、node.jsとnpmが動けば良いので、 一般ユーザでログインした状態で

sudo apt install nodejs

# node -v で確かめる

sudo apt install npm

# npm -v で確かめる

をした後に、プロジェクトフォルダに移動 (cd 3-map) して、

npm install

すると実行準備が整います。

💡 node.js環境なので、Javascriptのライブラリ集がダウンロードすればこれくらいの環境構築で済みますが、Pythonや、Rubyなどを利用したい場合は、aptなどを用いてこれらの実行環境を整える必要があります。

実行

事前に22番ポートが利用できる設定をしましたが、この時点で、同様にWebコンソールから、3000ポートや443ポートにアクセスできるように設定しておきましょう。

npm run dev

ポート3000での待受が始まったら、実際にアクセスできるか確かめましょう!

# 講義中にアクセスした例 : 現在は無効化されています。

http://x162-43-31-95.static.xvps.ne.jp:3000/

デモで対応しなかった範囲

- rootユーザーによるSSHは禁止

- NGINXの導入、SSL対応

特に、SSL対応を行わないと、GeoLocationAPIなどの情報取得が制限される他、DBへのPOSTのアクセスが拒否されることも多いです。

(ここでLocalhostだと http:// だったはず…と思った方は鋭くて、Localhostは挙動が特殊です。また、localhostでもSSL通信を利用する方法もあります。)

一定額で使いやすいVPS

- ConoHa VPS

- さくらのVPS

- AWS Lightsail

Docker編

アプリケーションをDocker用に修正

https://github.com/alt9800/2025-RemoteSensingSeminar/tree/main/2025-08-01/handson/expressonDocker

具体的にはDockerfileやDocker-compose.ymlなどを修正しています。

| [AppRun β版 | さくらのクラウド マニュアル](https://manual.sakura.ad.jp/cloud/manual-sakura-apprun.html) |

| [コンテナレジストリ | さくらのクラウド マニュアル](https://manual.sakura.ad.jp/cloud/appliance/container-registry/index.html) |

気をつけるべきこと

Dockerコンテナのサイズ

シングルバイナリにビルドできるような実行環境(Goなど)が相性がよく、一方でJVMのようなインタープリタを実行する環境が少し相性が良くないと感じます。

ビルドイメージ

arm CPUを積んだPCが増えてきているので注意しておくと、コンテナを登録する(アップロードする)レジストリがx86_64アーキテクチャである場合、そのままarm64やM1 Macなどでビルドしただけでは動作しません。 そのため、Dockerコンテナをビルドする際に明示的にx86_64を指定してあげましょう。

環境変数

コンテナ環境に限りませんが、マシン側で環境変数を平文で設定したくはないので、ビルドの際にコマンドとして与えてあげると、DockerFileなどに記載するよりもよりセキュアだと思います。

基本的にはDockerは 「PCごとの実行環境の差分を吸収してくれる」 ための仮想化環境である、と説明していましたが、 実際にはホストマシン側のリソースを利用して計算を行っている都合上、CPUアーキテクチャが違うと命令セットが違うため、それぞれのCPUに最適化されたコンテナでは利用するカーネルで混乱してしまい実行がなされません。

アプリケーション層

↓

Docker コンテナ

↓

Docker Engine

↓

ホストOS のカーネル ← ここでCPU命令を実行

↓

CPU (ARM or x86_64)

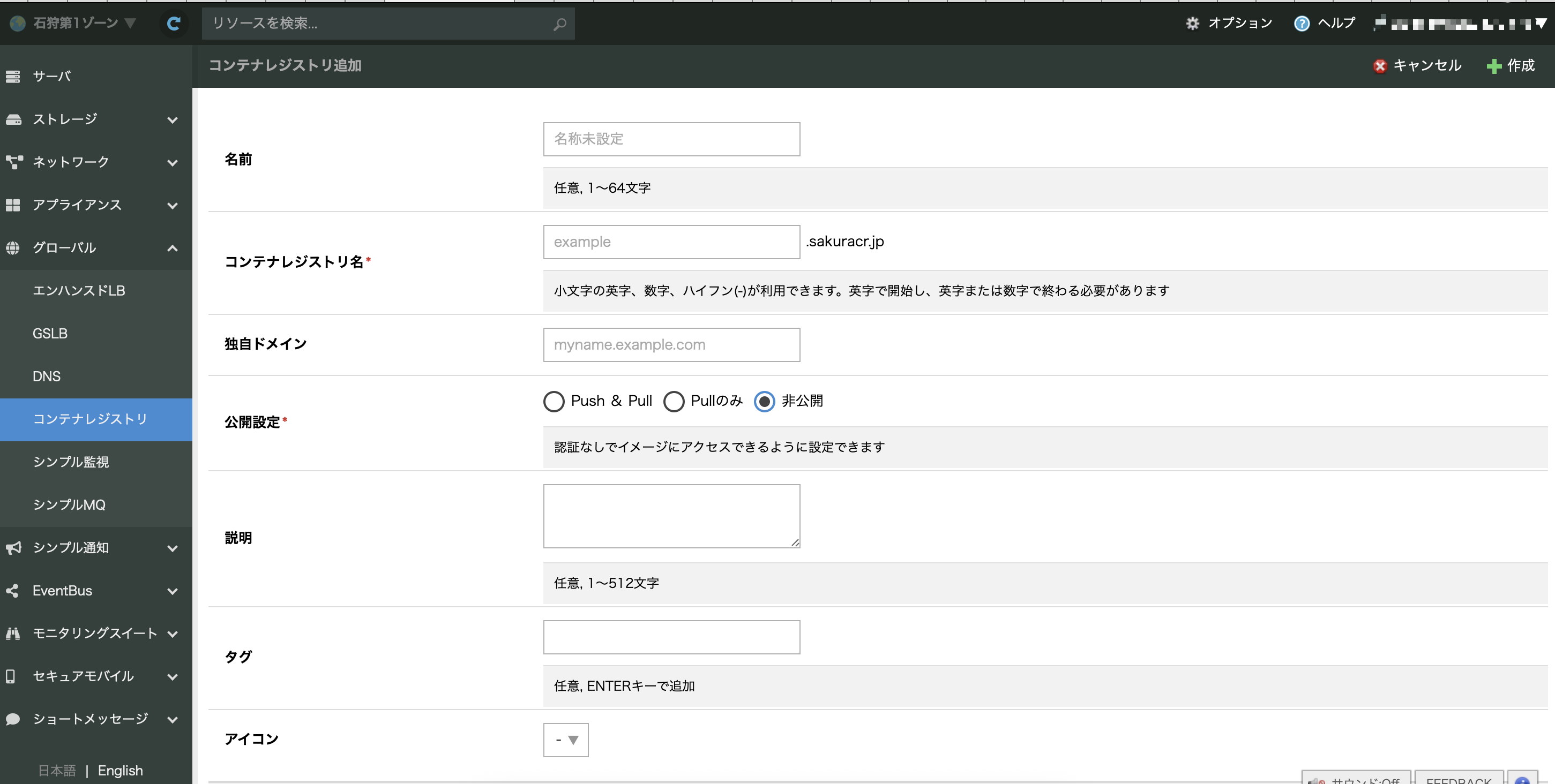

まずは事前にコンテナレジストリにコンテナイメージを登録しましょう!

さくらインターネットにログイン後、 https://secure.sakura.ad.jp/cloud/iaas/#!/appliance/containerregistry/ にアクセスし、 [左側メニュー]グローバル > コンテナレジストリの画面を開き、「+ボタン」から、コンテナイメージを追加します。

慣れないうちは権限をPull & Pushにしておきましょう。

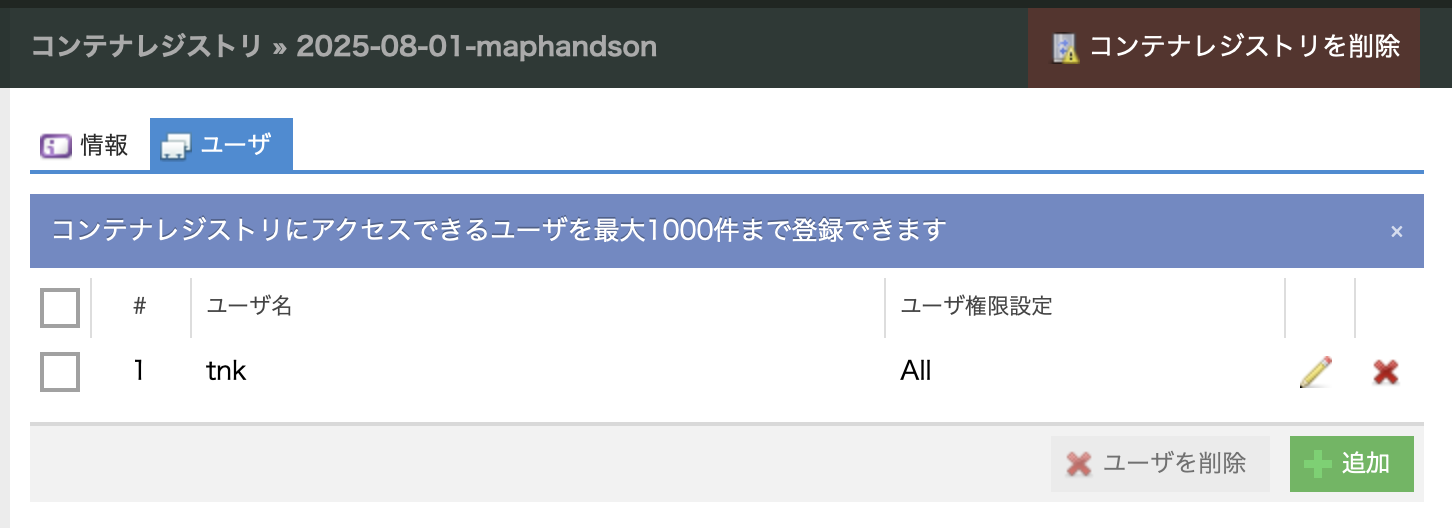

コンテナレジストリが作られたら、イメージをPushするためにユーザを作成しましょう。

https://github.com/alt9800/2025-RemoteSensingSeminar/tree/main/2025-08-01/handson/expressonDocker にも記載していますが、AppRunで動くコンテナはレジストリに登録しておく必要があり、講義のコード群だと以下のようなコマンドを用いてコンテナをビルドし、AppRunのレジストリにコンテナをアップロードします。

## さくらのコンテナレジストリの場合

docker login your-registry.sakura.ne.jp

## スクリプトに実行権限を付与

chmod +x build-and-push.sh

## 環境変数を設定してビルド

export REGISTRY_URL="your-registry.sakura.ne.jp"

export TAG="v1.0.0"

./build-and-push.sh

レジストリ名はレジストリページに記載のある、ユーザ自身が決めたURI(URL)です。

ライブコーディング中に出会ったエラー

=> ERROR [builder 4/6] RUN npm ci --only=production 2.2s

------

> [builder 4/6] RUN npm ci --only=production:

1.159 npm warn config only Use `--omit=dev` to omit dev dependencies from the install.

2.032 npm error code EUSAGE

2.032 npm error

2.032 npm error The `npm ci` command can only install with an existing package-lock.json or

2.032 npm error npm-shrinkwrap.json with lockfileVersion >= 1. Run an install with npm@5 or

2.032 npm error later to generate a package-lock.json file, then try again.

2.032 npm error

2.032 npm error Clean install a project

2.032 npm error

2.032 npm error Usage:

2.032 npm error npm ci

2.032 npm error

2.032 npm error Options:

2.032 npm error [--install-strategy <hoisted|nested|shallow|linked>] [--legacy-bundling]

→ npm ci --only=production を npm install に変更

もしくは、npm install実行しておくとCIに引っかかりません。

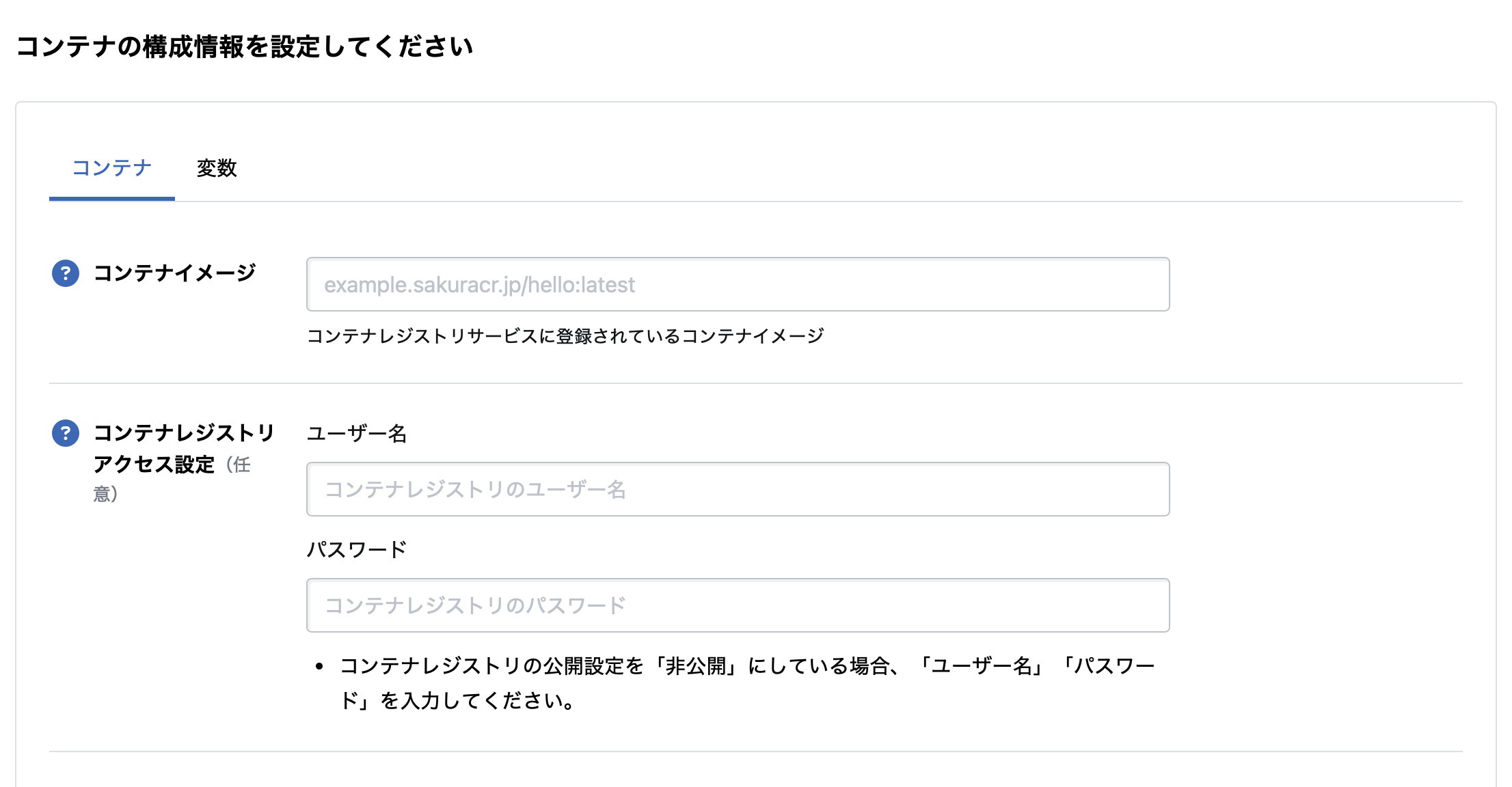

App Run側の設定

次は、レジストリに登録したコンテナをAppRun側で利用するように設定していきます。

https://secure.sakura.ad.jp/cloud/#/catalog

コンテナのアクセス待受ポート番号は80のままでも、コンテナ前段のWebサーバがWell-knownポートを探してくれるようで、3000ポートをNode.jsが利用する設定でも問題なくアクセスできます。

先ほどのレジストリで決めたイメージのURLとイメージタグを指定します。

以下が例です。

clematis2025-08-01.sakuracr.jp/field-survey-app:latest

コンテナレジストリが非公開の場合、ここでユーザの情報を指定してあげるとセキュアにレジストリを扱えます。

コンテナを作成して、ステータスが「🟢 正常」になれば、

提示されるURL https://app-{ハッシュ値}.ingress.apprun.sakura.ne.jp/ より、サーバにアクセスできます。

お疲れ様でした。

ちなみに、ビルドしたDockerイメージは仮想マシン内に保存されていますが、

# Macの例

~/Library/Containers/com.docker.docker/Data/vms/0/data/Docker.raw

必要がなくなればイメージおよび、ビルドキャッシュは適宜削除しましょう。

docker system df

で占有リソースを確認後、

docker system prune

docker rmi field-survey-app:latest

などで適切にリソースを解放してあげましょう。

トレンドの話

Cloudflareを使おう!

CloudflareはCDNのみならず、無料範囲でサービス運営を始めやすく、AWS互換のKVS(あるいはRDBMS)やストレージサーバを持っており、ホスティングやサーバレス設計ができる基盤です。

(日本語のドキュメントがAWSに輪をかけて不足している印象はあります。)

SSL通信も無料範囲で提供されます。

実体をR2(オブジェクトストレージ)に置くよりも、Cloudflare Pagesを利用すべきですし、 さらにはWorkersを使うように推奨されています。 現在ではExpressがCloudflareでは動かないのですが、issueが立っているのでそのうち動くようになる可能性が高いです。(需要もありますし)

ExpressがCloudflare Workersで動くようになるかも https://github.com/cloudflare/workerd/pull/4549

Cloudflare環境だとHono.jsが認証周りが非常に楽なのでこちらを利用すると良いと思います。

Supabaseを使おう!

FirebaseのOSS互換として語られることが多いですが、セルフホスト以外にもhttps://supabase.com で無料枠でサービス運営を始めることができます。 用意されているDBがPostgreSQLを用いているので、高速なインデックスも利用できます。 Edge Functionsのサーバレス基盤も人気です。 (サービスの仕様上、デフォルトの設定で、クライアントサイドから操作できる範囲が広いので、セキュリティを考慮する必要があります。)

アイディア例

PLATEAUのデータを使っていろいろ…

データのコンバータが公開されており、glTFに変換するとWebベースの3Dオブジェクトとして取り回しがしやすいです。

一定範囲のみ必要であればBlenderで矩形で切り取りましょう。

マインクラフトに変換する

https://github.com/Project-PLATEAU/plateau2minecraft

- DEMを表示

- 天気予報図を作ろう

- 地図記号を使って地形図を作ろう(地図帳でよく見るやつ)

- 空想地図コンバータ(OpenGeoFictionを使った空想地図作成など)

一番大きいニュース

AlphaEarth Foundations helps map our planet in unprecedented detail - Google DeepMind

OSMからベクターマップを作ろう!

# osm2pgsqlでPostGISにインポート

osm2pgsql -c -d osm -S openstreetmap-carto.style japan.osm.pbf

# OpenMapTilesでタイル生成

docker run -v $(pwd):/data openmaptiles/openmaptiles-tools generate-vectortiles

# pg_tileservを使用(リアルタイム配信)

docker run -p 7800:7800 \

-e DATABASE_URL=postgres://user:pass@host/db \

pramsey/pg_tileserv

# ogr2ogrでGeoJSON経由

ogr2ogr -f GeoJSON output.geojson \

PG:"host=localhost dbname=mydb" \

-sql "SELECT * FROM buildings"

画像ファイルやshapefileを元にpbfを作成したい →tippecanoe

# 直接tippecanoeで処理

ogr2ogr -f GeoJSON - input.shp | \

tippecanoe -o output.pmtiles \

--no-feature-limit \

--no-tile-size-limit

この講義を通しての振り返り

昨年度のセミナー内容は、

Web開発初心者でもWebGISに触れるようにしよう!

というミッションの元に進めており、 今年度(2025年度)セミナーでは、そこから一歩進んで、DBを含んだ永続的なデータの保存環境、Webへのデプロイを含めたWeb開発の全体像を学ぶ ことを目指しました。

おまけ

今回の講義で紹介した書籍

| [Software Design総集編【2018~2023】 | 技術評論社](https://gihyo.jp/book/2024/978-4-297-14471-5) |

Amazon.co.jp: FOSS4G HANDBOOK(フォスフォージーハンドブック) : OSGeo財団, 森亮(OSGeo財団日本代表): 本

Pythonによる地理空間データ分析 - O’Reilly Japan

書籍としてお持ちした、PLATEAUアカデミーで配布されるマニュアルは、G空間センターやAIGIDにお尋ねするといただけるそうです。(2024年末の情報)

今年度2025年度も各地で開講されます。

| [PLATEAUアカデミー | (一社)社会基盤情報流通推進協議会](https://aigid.jp/plateauacademy/) |

土地計画基礎調査で市町村と各測量会社さんが作られたデータに対して、各種属性や3Dモデルの情報の付加、CityGMLの検修などが対象範囲です。 非常に人手がかかる作業で、関わられる会社さんが増えることを応援しています。

オリジンとは?

通常、https://example.com:443 と https://example.com:8080 はそれぞれ別のオリジンと見なされ、あるオリジンに存在するリソースを、悪意あるスクリプトが別のオリジンから読み取ろうとすることを防ぐ仕組みがブラウザには存在しています。

JAMStackという考え方

講義でお伝えしたフロントエンドに関わる概念は、概ねJAMStackに則っています。 ある種のアーキテクチャ、アプローチと言えるでしょう。

JAMStackのJAMはJavaScript/APIs/Markup から成り立ちます。

Jamstackって何なの?何がいいの? #JavaScript - Qiita

以下のような便利ツールも推進団体が作っています。 Static Site Generators - Top Open Source SSGs | Jamstack

各要素をまとめるとこのような感じになるでしょうか?

JAMSTACKアーキテクチャ

├─ JavaScript

│ ├─ クライアントサイドの動的な機能

│ ├─ フロントエンドフレームワーク

│ │ ├─ React

│ │ ├─ Vue

│ │ └─ Svelte

│ └─ シングルページアプリケーション(SPA)の構築

├─ APIs

│ ├─ サーバーレス関数

│ ├─ RESTful API

│ ├─ GraphQL

│ └─ 外部サービスとの連携

├─ Markdown

│ ├─ コンテンツ管理

│ ├─ 静的サイトジェネレーター

│ │ ├─ Gatsby

│ │ ├─ Next.js

│ │ └─ Hugo

│ └─ コンテンツの構造化と管理

└─ Static Site

├─ プリレンダリングされた静的HTML

├─ CDNでのホスティング

├─ 高速なロード時間

└─ セキュリティの向上

動的なフロントエンドとは何か、とメモしておくと、以下のような要素が当てはまるでしょう。

# インタラクティブな要素

フォームのリアルタイムバリデーション

ドラッグ&ドロップ機能

モーダルウィンドウの表示/非表示

# データの動的な更新

無限スクロール

リアルタイム検索結果の表示

ページ遷移なしでのコンテンツ更新

ユーザーインターフェース

タブの切り替え

アコーディオンメニュー

スライダー/カルーセル

# 状態管理

ショッピングカートの更新

ユーザー認証状態の管理

フィルターや並び替え機能

# リアルタイム機能

チャットアプリケーション

通知システム

リアルタイム共同編集

# アニメーション

スムーズなトランジション

スクロールエフェクト

インタラクティブな要素のアニメーション

確認メールの送信のおすすめ

認証において二段階認証で本人確認をするお話で、メール認証について触れましたが、 メールを送るためのAPIが公開されているサービスもあります。

ReSend / SendGrid

ポート転送の補足

最近のトレンドだとVPNも含めたトンネル網としてTailscaleの利用が流行っているようです。

コンテナの補足

DockerDesktopの代替としては、OrbStack、Limaが人気があります。 AWSがFinchをかつて作っていたようですが…